前言: 回顾泉州商圈30年的演变,也是30年泉州房地产开发的演变史,海西地产网系列新闻报道,泉州商圈30年,带您逐一回顾泉州商圈脉络与城市地产开发的关系,一起展望泉州城市的新未来!

系列报道①老商圈:上世纪80年代、90年代(1980-1999年)

繁花尽韵犹存 新颜还看今朝

“当时明月在,曾照彩云归”

——东西两塔南北一街促繁华

自古代海上丝绸之路起,千百年来,泉州这座东南沿海城市就奠定了繁华商业的基础。上世纪50年代,泉州最早的百货商场南国、建成百货诞生;60年代末,多间百货商场红极一时;70年代末,钟楼百货商场正式开门营业,成为无人不知的“钟百”。在商品相对匮乏的年代里,钟百以其优越的地理位置,宽敞的经营面积,成为当时人们最爱去的购物场所,也成为泉州人的骄傲与自豪。

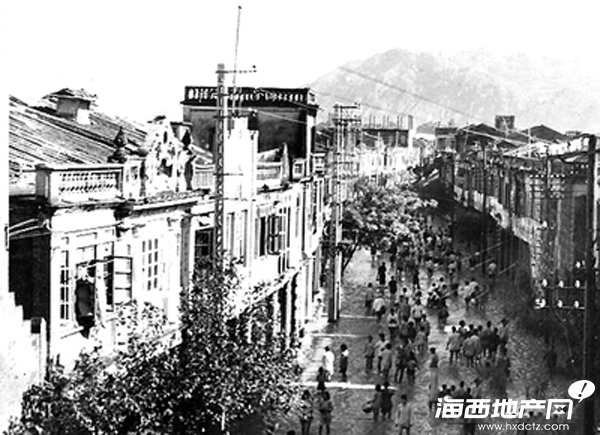

正是在这样的背景下, 上世纪80年代, 毗邻钟百的中山路承接古代泉州丝绸之路、聚宝街遗风,成为泉州市区形成的第一商圈。尽管泉州城区狭小,但钟楼中山路片区周边人口聚集,商业繁华,一直是泉州人气最足的商住街。80年代,它已成为“老字号”最集中的一条街,街道两旁带有遮阳避雨人行道的有柱廊式骑楼也是在这时筑起,建筑风格上开始呈现南洋和闽南传统特色,成为老一辈泉州人口中的“泉州王府井”。可以说,“东西两座塔,南北一条街”的中山路商圈开始崛起。

延续到上世纪90年代,泉州城区开始扩展,至温陵路,田安路区域随着丰泽新村等多个住宅区的建立,中山人气越来越足,商家进驻,业态逐渐提升,私有超市、沿街店铺在泉州的“遍地开花”!其丰富的商品种类,开放式的购物方式以及休闲的购物环境等优势吸引着原先钟百的大量的客群,致使国营百货在90年代中期以后开始走下坡路并逐渐被沿街店铺经济替代!

钟楼老商圈的演变

钟楼老商圈的演变

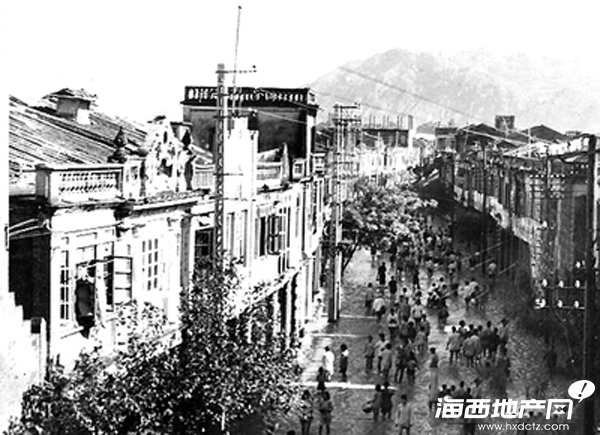

刊登于1955年3月号的《人民画报》,旁边是“老字号”中国百货公司泉州商店的店铺

刊登于1955年3月号的《人民画报》,旁边是“老字号”中国百货公司泉州商店的店铺

商圈模式凭借虹吸效应后来居上并推陈出新,成为主流的商业模式。其繁荣造就了泉州居住的人气,带动了沿街店铺经济,但泉州仍未形成严格的诸如其他城市那样的中心商圈、次中心商圈。尽管上世纪80年代末90年代初,“房地产”这个名词为大众所知,但在泉州开始开发的楼盘主要集中在旧城区,像大淮新村、泉秀新村、汀洲新村等都是那个时代的产物,而田安路、丰泽街等现在的黄金地段还是一片荒芜。“那时的房地产开发还没有现在这么火热,人们买房纯粹是为了改善居住环境。” 土生土长的泉州人林宜画先生表示,“当时泉州城区的范围比较小,人们集中居住在临江、海滨、鲤中、开元和浮桥公社,民居大多是平房。”

除了民居平房外,20世纪最后十年泉州的经济底蕴日渐显现,从1993年到1998年,泉州人乘着“南巡讲话”的东风,集资办厂,招商引资进入了高潮。林先生表示,“那时公家单位和部分工厂提供住宿,单位宿舍的条件相对要好一些,房子是水泥结构的筒子楼。”

也就是说,在那个阶段,泉州核心商圈对整个房地产开发的影响作用并不明显,整个老城商业区域基本围绕着原始居民老宅,单位集体宿舍,福利性分房的时代背景存在。商业与住宅地产开发基本处于相互分离的态势。

1995年,泉州在北京举办侨乡商品产销会。20世纪最后十年,泉州的经济底蕴日渐显现,各种博览会、

1995年,泉州在北京举办侨乡商品产销会。20世纪最后十年,泉州的经济底蕴日渐显现,各种博览会、

展销会成为泉州经济绚丽亮相的舞台。(林水坤 摄)

“一枝独秀不是春,百花齐放春满园”

——最市区 繁花渐败终有因

可以说,2000年以前,钟楼中山路几乎是泉州购物的唯一商圈。以文化宫为中心,包括市政府在内,半径500米含打锡街、南俊巷、西街这些泉州耳熟能详的地理符号,组成泉州最早的中心商圈。

然而近年来,由于城市化进程加快,商业氛围成熟,以田安路-津淮街、丰泽广场-新华都中心的“第二商圈”和以万达广场、

中骏世界城等商业综合体时代的陆续崛起,原来一直位居泉州商圈龙头老大的中山路商圈渐显疲态。这个曾经的最市区,经历了多年的城市发展与商业繁荣,如今虽还是名副其实的闹市,但是已然少了曾经的那一份繁盛与惊艳。

旧时的中山街

旧时的中山街

纵观商圈变迁的规律,我们不难发现,城市规模的扩展和人口流动导致的商业配套需求成为最主要和直接的原因。城市的扩展,人口的流,促使城市中心转移,而商圈也随着城市繁华地带的流转而变迁。中山路商圈的衰落存在多方面的原因:

一是新商圈崛起,城市商圈多元化。1995年以前,中山路商圈一枝独秀,接下来大洋百货、新华都购物广场、中闽百汇等大型购物中心的相继开业,迅速改变了泉州的商圈格局;

二是商圈老化,设施落后。由于历史形成的原因,中山路商圈商业设施老化,商业配套落后的情况十分突出,如商业硬件设施难以适应现代商业的需要,交通路网不畅,停车位严重不足,娱乐、休闲设施缺乏等;

三是新生的阵痛,拆迁改造。在旧城改造的过程中,拆迁建设带来的尘土飞扬、破垣残壁,使原本血脉相连的商业变得支离破碎,客观上对购物环境带来了一定的负面影响。

四是除了以上的客观原因外,中山路商圈定位的缺失也是一大重要原因。作为城市核心商业街区和龙头商圈,当商业变局突然来临,当它原来的为人们提供衣、食、住、行等基本生活消费的功能在很大程度上被新兴的商圈所取代的时候,大段时间里它“茫然不知所措”,且未做出改变,不合时宜的旧定位和不甚清晰的新定位显得无能为力。近二十年的演变事实证明:泉州市区往东移动是最主要的城市发展方向,商圈也必然随之东移。

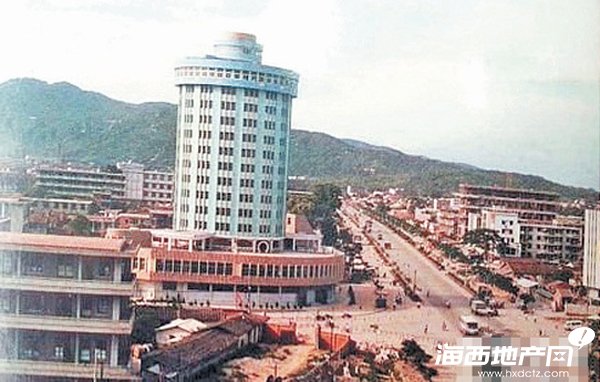

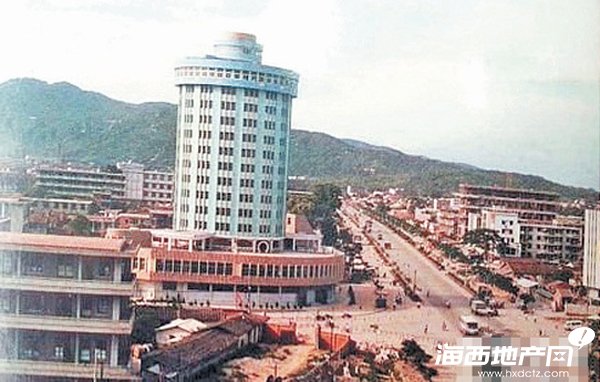

上世纪90年代,泉州城市建设从四面八方突围,以每年1.5平方公里的速度推动城市化进程。

图为1992年的市区温陵路。 (薛凤义 摄)

上世纪90年代,泉州城市建设从四面八方突围,以每年1.5平方公里的速度推动城市化进程。

图为1992年的市区温陵路。 (薛凤义 摄)

“红花虽风散,花蝶俱不息”

—— 老商圈 新时代下魅力不减

中山路商圈在多年的发展史中,从曾经的一枝独秀到半路的茫然无措再回归今夕的闹市繁华,新商圈的出现和城市综合体的崛起这日益完善的泉州商圈,对沿街商铺的冲击和影响无疑是巨大的。然而,在新的泉州商业时代背景下,作为名副其实的闹市,老城区商圈依然保持优势,魅力不减!

从事多年房产投资的李先生认为,沿街商铺依然受投资者青睐,交通、人流等完善的配套服务,保证了临街商铺的投资回报率;也有不少业内人士则表示,泉州的沿街商铺多以城市主干道为立足点,交通便利,具有超高的流动性客流;在资深的投资客看来,沿街商铺的最大优点,就是贸易的通达性特别好,不仅有由自己产生的贸易,还有从周边商圈带来的“共享贸易”,沿街商铺仍有自己的优势在。

确实,一方面,目前泉州市区沿街店铺仍有无限的生命力,且已形成了集群优势,比如市区津淮街的家纺一条街、湖心街的家装建材一条街、义全街的五金机电一条街以及九一街的数码3C一条街等等,这些商业存在,是任何大型商业地产所无法替代的。此外,那些满足人们日常生活急需且深入社区的便利店、面包店、药品店、水果店,更是商业地产商的触角无法企及的。

泉州东街的旧照片

泉州东街的旧照片

另一方面,业内人士认为,长久以来的历史积淀和文化底蕴所形成的地方商业特色及市民消费习惯,成为老商圈魅力持久的秘诀所在。它曾经是一代人的梦想,它拥有众多的老字号商家,码头商业、中山路商业代表着泉州商业的过去和现在,与传统古城商圈共同沉淀于泉州的商脉和文脉神韵,是传统精髓的传承;同时,泉州古城中心名刹开元寺,糅合了西街、打锡街、涂门街等千年老街的特色,尤其是它历经百年沧桑而具有的历史、文化底蕴和它在新老泉州人心中的那份难舍的情结,是任何其它商圈永远也无法跨越的鸿沟。

曾有人总结出包括北京王府井、上海南京路、成都春熙路、南京湖南路等在内的国内最著名十大商业街,仔细分析,它们所在的区域皆为有着悠久历史的老城区,漫长的时间赋予人们对它特殊的情感以及川流不息的人流,它的出现也顺应老城区的需要,并随着老城区的发展而发展。唯有时间是真正的成本,这一点只可承接不可复制。

总之,中山路,历经数代兴衰仍然繁荣至今,它记载着泉州商业发展的重要时代,见证了泉州的商业从商街到商场,从商场到商圈的发展进程,其商圈优势十分突出!

泉州市区九一街贤銮大厦,据说是当年的泉州第一高楼。

泉州市区九一街贤銮大厦,据说是当年的泉州第一高楼。

“故园二三十年前,敢教日月换新天”

——持续发展 老商圈寻求突破

商业竞争,不进则退。老商圈要发展,仅仅保持还不够,只有不断寻求突破才能在城市日新月异的发展中占据一席之地。

在这一方面,

南俊·新街的出现在一定程度上可以说是,泉州老城区商圈在新的商业氛围中寻求突破的一种有益尝试。南俊·新街位处泉州中心市区最具历史沉淀、最繁华的中山路、打锡街、南俊路、东街四街的延展地带,延续南俊路人气,承接完善南俊路业态规划。

作为纯粹的商业街形态,南俊·新街商业体量规模已达15000㎡,主体店铺均沿街而设,规划300余间30-100㎡沿街独立店面,主车道路宽9-10米,街长770米。

楼宇经济下的老城区商圈,寸土寸金,租金、转让费皆高企,这也制约了商家的发展。南俊·新街的出现缓解了这一矛盾,而其新颖的整体形态、完备业态规划,也将助老商圈突破发展瓶颈,在新的商圈竞争中维持原有魅力。

当然,除了应对新商圈和新的商业模式的冲击,老商圈要持续发展,仅靠自身一个品牌、一个项目是远远不够的。沿街商铺依靠便捷的交通、购物的快捷、充足的人流在商业市场上立于不败之地;而商业综合体依靠本身的商业裙带、较高的消费能力以及科学的管理,近几年逐渐成为大势所趋。 中山路应当是以高档消费品与高规格服务为重点的商业空间,它不是以满足衣、食、住、行等基本生活消费为主,而应当是以提供文化消费、情感消费、个性消费、特色消费、时尚消费、奢侈消费等高端消费为主的新型城市核心商业街。

“故园二三十年前,敢教日月换新天”, 老商圈能否寻求突破,良好地持续发展下去,让我们拭目以待!

(海西地产网 徐晓虹辑)